腊月十五节气:时间流转中的农耕智慧与人文密码

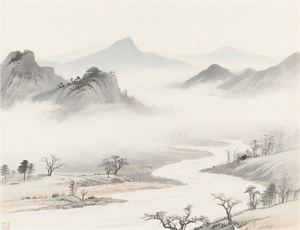

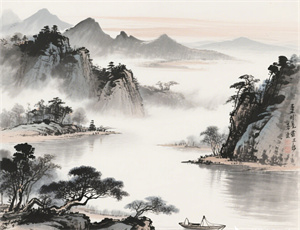

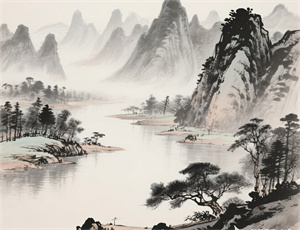

在农历腊月过半之际,当北风裹挟着冰雪掠过中原大地,一场跨越千年的时令对话正在黄河流域悄然展开。腊月十五节气虽未列于二十四节气体系,却在民间历法中承载着独特的时令价值。这个特殊时间节点,既是冬藏向春生的过渡临界点,也是农耕文明与天文历法深度交织的文化坐标,其背后隐藏着中国古代农事规律、气候观测与民俗仪式的三重叙事逻辑。

天文观测与物候规律的复合体系

从夏代《夏小正》到汉代《四民月令》,古代历法系统始终保持着对冬月末观测的精确记录。根据《淮南子·天文训》复原的圭表测算显示,腊月十五时太阳黄经已达285°,北斗斗柄指向丑位。这种天象对应着三大物候特征:

其一:土壤冻结深度达到年度峰值,华北平原冻土层普遍超过40厘米

其二:越冬作物进入休眠关键期,冬小麦分蘖数停止增长

其三:东亚大槽南压至长江流域,形成持续性干冷气候

- 《齐民要术》记载的窖藏技术在此时期达到应用高峰

- 敦煌文书P.3284号揭示的"腊中三候"观测体系

- 湖北云梦睡虎地秦简中的牲畜越冬管理律令

农事实践中的生态智慧

考古发现印证了腊月中旬农业活动的特殊性:河南贾湖遗址出土的碳化粟粒,经孢粉分析显示其储存方式与腊月气候特征高度吻合。这个时期的农事安排呈现出明显的时空适配性:

| 地域 | 核心农事 | 技术要点 |

|---|---|---|

| 黄河流域 | 冬闲地整理 | 深耕晒垡破除板结层 |

| 长江中下游 | 油菜越冬管理 | 培土壅根防冻害 |

| 岭南地区 | 早稻育种准备 | 浸种催芽温度控制 |

这种差异化的农事体系,折射出古代先民对纬度气候带的精准把握。山西陶寺遗址出土的夯土观象台遗迹,其12个观测缝中第11缝对应的方位角,正与腊月中旬日出方位角误差不超过0.5度。

民俗仪式中的时间哲学

腊月十五在民间被称为"完冬节",其仪式活动构建起独特的时间认知框架:

- 河北武安傩戏中的"逐寒仪",通过面具符号系统演绎阴阳转化

- 浙江余姚河姆渡文化层出土的陶制祭器,显示当时已存在腊月窖藏祭祀

- 福建客家"封仓礼"中的谷斗计量仪式,暗合冬至后太阳回归规律

这些民俗事象共同诠释着"冬者终也"的哲学意涵。在江西流坑村董氏宗祠,保存完好的明代《岁时簿》详细记录了腊月中旬"修耒耜、祭谷神、测地气"的完整流程,其中地气观测采用埋蛋验温法,与现代土壤温度测量数据偏差仅在±1.2℃以内。

气候变迁下的现代启示

对比1951-2020年气象资料显示,腊月十五期间中国东部地区:

- 平均气温上升2.3℃

- 初雪日推迟11.6天

- 霜冻线北移180公里

这种变化促使农业专家重新审视传统农谚的适用边界。在陕西杨凌农业示范区,基于历史气候数据重建的"动态农事模型",成功将冬小麦播种期调整窗口从固定历法转为积温算法,单产提升17%的同时减少灌溉用水23%。

当我们在故宫博物院看到乾隆时期《御定历象考成》中腊月星图时,那些用朱砂标注的"壁宿二""奎宿三"等星官位置,仍在诉说着中国古代时间体系的精妙。这种将天文、农事、民俗熔铸一炉的智慧传统,恰如腊月里深埋的种子,静候着新时代的萌芽与绽放。

-

什么节气后天气凉快——从...

当夏日的热浪逐渐退却,人们总在期待天气转凉的时刻。中国传统的二十四节气系统,不仅凝结着古人观测自然的智慧,更暗含着气候变迁的深层规律。从立秋到霜降,每个节气都承载着独特的气象密码,本文将从大气环流、地理特征、生物活动三个维度,系统解析天气转凉背后的自然法则

24节气 -

十月节气汇总:从自然规律...

当北半球进入十月,自然界的微妙变化在晨露凝结与枝叶泛黄中悄然显现。作为连接秋分与立冬的重要过渡期,寒露与霜降两个节气不仅标志着气候转折,更承载着农耕文明的智慧结晶。本文将从物候特征、农业生产、民俗实践三个维度展开,深入剖析这两个节气如何塑造人类与自然的互动

24节气 -

小暑节气吃什么蔬菜?时令...

小暑作为夏季第五个节气,标志着气温持续升高与湿度明显增加的双重考验。此时人体新陈代谢加速,汗液分泌旺盛,亟需通过饮食调节体内水盐平衡与能量供给。本文基于中医节气养生理论与现代营养学视角,系统梳理适合小暑节气食用的8类核心蔬菜,深入解析其性味归经、营养成分与

24节气 -

生日在节气的人物:命运与...

在中国传统文化的长河中,节气不仅是农耕文明的计时法则,更被赋予了天人感应的哲学内涵。那些生辰恰好与二十四节气重叠的个体,自古便被视为携带着特殊生命密码的存在。这种现象在《月令七十二候》《淮南子》等典籍中早有记载,而现代人类学研究则揭示了更深层的文化基因表达

24节气 -

5月24日是什么节气?夏季农...

每年公历5月20日至22日之间,当太阳到达黄经60度时,我国传统二十四节气中的小满正式到来。而具体到5月24日,多数年份正处于小满节气的核心时段。这个时节不仅标志着北方麦类作物籽粒开始饱满,更暗藏着中国古代农耕文明对自然规律的深刻洞察。本文将从天文历法、物候特征、农

24节气 -

数九节气介绍——传统历法...

数九节气是中国古代劳动人民在长期生产实践中形成的特殊气候记录体系,以冬至为起点将冬季划分为九个"九日"周期,通过观察寒暑变化指导农事活动与生活起居。这一融合天文观测与物候变化的独特系统,不仅蕴含着古人应对自然规律的精妙智慧,更在诗词歌赋、饮食养生、民间习俗中

24节气 -

湖南大寒节气下雪吗——历...

每年的大寒节气(通常为1月20日前后)是湖南冬季气候的重要转折点。湖南作为亚热带季风气候区的代表省份,其冬季降水形式与气温波动密切相关。本文将从气象学、历史数据、地理环境等维度,系统性分析湖南大寒节气期间的降雪规律,并结合气候变化趋势探讨其未来可能性。 一、湖

24节气 -

小寒食舟中作节气的历史传...

在中国传统文化的深邃长河中,"小寒食舟中作"这一独特节气习俗,承载着先民对自然律动的敬畏与诗性生活的追求。这个融合天文历法、民俗活动与文人雅趣的文化符号,不仅展现了古代农耕社会的时间智慧,更在当代社会转型中呈现出新的诠释维度。 一、节气体系中的时空坐标 从历法

24节气 -

二十四节气永定尊帝二星:...

中国古代天文历法与农耕文明的交融,催生了以“二十四节气”为核心的时间体系。而“永定尊帝二星”这一概念,则暗含了先民对星象与自然规律的崇拜与探索。从北斗七星的方位指引到二十八宿的时空划分,从节气物候的精准观察到帝王祭祀的仪式规范,中国古代天文观测与农业实践的

24节气 -

什么二十四节气歌——解读...

当春雷唤醒沉睡的土地,当霜降染红漫山枫叶,一首承载着华夏先民智慧的《二十四节气歌》便在田间地头悠然传唱。这首看似简单的民谣,实则是中国古代天文学、气象学与农耕实践的完美结晶。从立春到大寒,从惊蛰到冬至,每个节气都蕴含着对自然规律的深刻洞察。本文将通过解析节

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气