清明这个节气的意义:自然更迭与生命哲思的双重启示

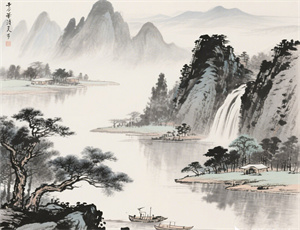

当春日的暖阳穿透薄雾,大地褪去冬日的沉寂,清明便以中国二十四节气中最为特殊的身份登场。这个交织着自然时序与人文精神的节点,既是农耕文明观测物候的精准刻度,更承载着中华文明对生命本质的深刻认知。从气候学角度看,清明标志着北半球温带地区正式进入"气清景明"的物候阶段;在文化维度中,它又成为连接天地人伦的精神纽带,在祭扫追思与踏青游春的二元仪式里,隐藏着东方哲学对生死命题的独特诠释。

自然时序的精密刻度

- 太阳黄经的精准定位:每年公历4月5日前后,太阳到达黄经15°时,地球北半球接受到的太阳辐射量达到特定阈值,形成独特的温湿度平衡

- 物候现象的三重表征:桐树始华、田鼠化鴽、虹始见,古人通过系统观测建立的生物气候指标体系

- 农耕时令的关键转折:冬小麦拔节期与水稻育秧期的临界点,土壤墒情变化对春耕生产的决定性影响

生死观的文化镜像

在春生夏长的自然律动中举行祭奠仪式,这种看似矛盾的安排恰恰体现了中国哲学的核心智慧。古代农学家陈旉在《农书》中记载的"寒食改火"习俗,通过熄灭旧火、钻取新火的仪式,隐喻生命能量的循环再生。墓葬形制从商周时期"事死如生"的厚葬传统,到唐宋以后"树葬于野"的生态选择,反映出对生死认知的渐进演变。

节气民俗的深层结构

- 踏青活动的空间叙事:从《东京梦华录》记载的郊游盛况,到现代公园系统的休闲功能延续

- 饮食符号的象征体系:青团用艾草汁染色的保鲜智慧,馓子油炸食品的能量储备功能

- 文体活动的心理调适:秋千运动对冬季肢体僵硬的缓解作用,蹴鞠游戏蕴含的团队协作意识

生态智慧的现代启示

在城市化进程加速的今天,清明展现的生态智慧具有新的现实意义。据生态环境部2023年监测数据显示,清明期间传统祭祀方式造成的PM2.5浓度是日常值的2.3倍,这促使人们重新审视仪式与环保的平衡关系。花卉祭扫、网络追思等新型悼念方式的出现,既延续了慎终追远的文化内核,又实现了对自然系统的现代适应。

城市空间中的节气重塑

- 社区绿地系统的节气标识设计

- 垂直农业与节气物候的互动实验

- 建筑采光设计与太阳运行轨迹的契合

当无人机在公墓上空组成光阵寄托哀思,当区块链技术永久保存数字家谱,清明这个古老节气正在书写新的文明篇章。它不再仅仅是农事历法上的特定符号,而是演变为理解中国人与自然关系的文化密码,在科技与传统的碰撞中持续释放着跨越时空的生命力。

-

小暑节气吃什么蔬菜?时令...

小暑作为夏季第五个节气,标志着气温持续升高与湿度明显增加的双重考验。此时人体新陈代谢加速,汗液分泌旺盛,亟需通过饮食调节体内水盐平衡与能量供给。本文基于中医节气养生理论与现代营养学视角,系统梳理适合小暑节气食用的8类核心蔬菜,深入解析其性味归经、营养成分与

24节气 -

生日在节气的人物:命运与...

在中国传统文化的长河中,节气不仅是农耕文明的计时法则,更被赋予了天人感应的哲学内涵。那些生辰恰好与二十四节气重叠的个体,自古便被视为携带着特殊生命密码的存在。这种现象在《月令七十二候》《淮南子》等典籍中早有记载,而现代人类学研究则揭示了更深层的文化基因表达

24节气 -

5月24日是什么节气?夏季农...

每年公历5月20日至22日之间,当太阳到达黄经60度时,我国传统二十四节气中的小满正式到来。而具体到5月24日,多数年份正处于小满节气的核心时段。这个时节不仅标志着北方麦类作物籽粒开始饱满,更暗藏着中国古代农耕文明对自然规律的深刻洞察。本文将从天文历法、物候特征、农

24节气 -

数九节气介绍——传统历法...

数九节气是中国古代劳动人民在长期生产实践中形成的特殊气候记录体系,以冬至为起点将冬季划分为九个"九日"周期,通过观察寒暑变化指导农事活动与生活起居。这一融合天文观测与物候变化的独特系统,不仅蕴含着古人应对自然规律的精妙智慧,更在诗词歌赋、饮食养生、民间习俗中

24节气 -

湖南大寒节气下雪吗——历...

每年的大寒节气(通常为1月20日前后)是湖南冬季气候的重要转折点。湖南作为亚热带季风气候区的代表省份,其冬季降水形式与气温波动密切相关。本文将从气象学、历史数据、地理环境等维度,系统性分析湖南大寒节气期间的降雪规律,并结合气候变化趋势探讨其未来可能性。 一、湖

24节气 -

小寒食舟中作节气的历史传...

在中国传统文化的深邃长河中,"小寒食舟中作"这一独特节气习俗,承载着先民对自然律动的敬畏与诗性生活的追求。这个融合天文历法、民俗活动与文人雅趣的文化符号,不仅展现了古代农耕社会的时间智慧,更在当代社会转型中呈现出新的诠释维度。 一、节气体系中的时空坐标 从历法

24节气 -

二十四节气永定尊帝二星:...

中国古代天文历法与农耕文明的交融,催生了以“二十四节气”为核心的时间体系。而“永定尊帝二星”这一概念,则暗含了先民对星象与自然规律的崇拜与探索。从北斗七星的方位指引到二十八宿的时空划分,从节气物候的精准观察到帝王祭祀的仪式规范,中国古代天文观测与农业实践的

24节气 -

什么二十四节气歌——解读...

当春雷唤醒沉睡的土地,当霜降染红漫山枫叶,一首承载着华夏先民智慧的《二十四节气歌》便在田间地头悠然传唱。这首看似简单的民谣,实则是中国古代天文学、气象学与农耕实践的完美结晶。从立春到大寒,从惊蛰到冬至,每个节气都蕴含着对自然规律的深刻洞察。本文将通过解析节

24节气 -

四川24个节气吃什么|川人...

在长江流域的云雾山川中,四川人用味觉丈量四季更迭,二十四节气不仅是农耕的刻度,更演化成独特的饮食密码。从立春的腌笃鲜到冬至的羊肉汤,每个节气都对应着特定食材与烹饪智慧。这片土地将物候变化与饮食养生深度融合,花椒的辛香与豆瓣的醇厚在不同季节焕发新意,盆地特有

24节气 -

二十四节气时间点查询——...

作为中国古代农耕文明的智慧结晶,二十四节气不仅是时间刻度上的特殊标记,更是人与自然和谐相处的系统性知识体系。在现代社会数字化进程加速的背景下,精确掌握节气时间节点对于农业生产、健康养生、文化传承等领域具有重要价值。本文将深入解析节气时间测算原理,提供实用查

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气