二十四节气永定尊帝二星:天文与农耕交织的文明密码

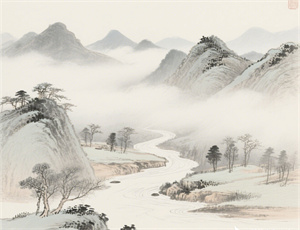

中国古代天文历法与农耕文明的交融,催生了以“二十四节气”为核心的时间体系。而“永定尊帝二星”这一概念,则暗含了先民对星象与自然规律的崇拜与探索。从北斗七星的方位指引到二十八宿的时空划分,从节气物候的精准观察到帝王祭祀的仪式规范,中国古代天文观测与农业实践的深度融合,不仅塑造了独特的文化符号,更在宇宙观与生存哲学层面构建了人与自然的动态平衡。

一、星象崇拜:北斗与紫微垣的文化象征

在古籍《鹖冠子》中,“斗柄东指,天下皆春”的记载揭示了北斗七星作为天文坐标的核心地位。先秦时期,北斗被视为“天帝之车”,其旋转轨迹成为划分四季的天然标尺:

- 北斗七星与四时关联:斗柄方位变化对应春分、夏至、秋分、冬至的节点,形成“四立八节”雏形

- 紫微垣的政治隐喻:北极星被奉为“天皇大帝”,象征人间帝王的统治合法性

- 二星定位的特殊意义:“永定尊帝”可能指向北极五星中的天枢、天璇,其构成的轴线成为古代测量日影的基准

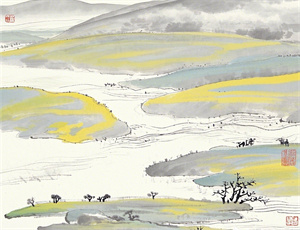

二、节气体系:天地人三才的实践模型

二十四节气的完善过程,本质上是将星象规律转化为农事指南的智慧结晶。汉代《太初历》首次确立二十四节气名称,其深层结构包含三重维度:

1. 天文观测维度

通过圭表测量日影长度,结合黄昏中星位置,精准确定太阳黄道位置。例如:

- 冬至日影最长,对应“日行最南”

- 夏至北斗柄指南,太阳直射北回归线

2. 物候响应维度

《月令七十二候》将每个节气细分为三候,记录动植物变化:

- 惊蛰“桃始华,仓庚鸣”

- 清明“桐始华,田鼠化鴽”

3. 人文治理维度

《礼记·月令》规定帝王需按节气调整政令:

- 孟春“命相布德和令,行庆施惠”

- 仲夏“断薄刑,决小罪”

三、技术传承:从观象台到大数据

元代郭守敬在登封观星台设计的主表系统,通过40尺高表与128尺量天尺,将节气测算精度提升到分钟级。这种技术传承至今显现新的价值:

- 古代仪器原理:表影变化率反映地球公转速度差异

- 现代农业应用:山西浑源县至今沿用“节气井”灌溉系统

- 现代科技延伸:卫星遥感数据与节气物候模型结合,可预测农作物病虫害周期

四、哲学思辨:循环与平衡的宇宙观

节气体系蕴含的“阴阳消长”思想,在《黄帝内经》五运六气学说中得到医学诠释。北宋沈括在《梦溪笔谈》中指出:“天地之变,寒暑之运,物类之应,皆可得而纪。”这种动态平衡观体现在:

- 七十二候中“鹰化为鸠”“雀入大水为蛤”等物候表述,实为对生物习性的诗意概括

- 《齐民要术》记载的“冬至后五旬七日菖始生”,精确到天的农时把控

- 紫禁城建筑群以二十四节气方位布局,乾清宫对应冬至,坤宁宫对应夏至

当北斗七星划过紫微垣的夜空,当农人依据节气歌安排耕作,这种跨越三千年的智慧传承,仍在为现代人提供处理天人关系的思维范式。从观星定历到数据建模,从帝王祭天到生态治理,时间与空间的对话从未停息。

-

5月有节气:农耕文明的时间...

当北半球的阳光逐渐炽烈,五月的风裹挟着湿润水汽掠过大地,中国传统节气体系中的立夏与小满相继登场。这两个深植于农耕文明的时令符号,不仅标记着物候变迁的刻度,更承载着中华民族对自然规律的深刻认知。在工业化与信息化交织的现代社会,重新审视五月节气背后的科学逻辑与

24节气 -

处暑节气写作技巧与深层文...

处暑作为二十四节气中的第十四个节气,承载着夏秋交替的独特意蕴。撰写相关主题时,需从物候特征、民俗传统、情感表达三个维度切入,既要把握"暑气至此而止"的时令特质,又要挖掘其背后天人合一的思想精髓。本文将从写作方法论延伸至文化阐释,构建多层次的创作路径。 处暑节

24节气 -

小雪节气能洗澡吗——传统...

随着二十四节气中的小雪临近,民间关于“冬季能否洗澡”的讨论逐渐升温。有人认为寒冷时节频繁洗澡易受风寒,也有人坚持现代生活卫生习惯不可废弃。本文将从中医理论、人体生理、气候特征三个维度展开分析,结合不同年龄群体的体质差异,探讨如何在节气更替中建立科学的洗浴方

24节气 -

九月节气:白露与秋分的自...

当北半球迎来九月,地球公转轨迹推动着中国二十四节气中的白露与秋分相继登场。这两个承载着自然规律与人文智慧的节气,不仅标记着季节更替的精确刻度,更深层揭示着天地万物运行的永恒法则。 一、节气序列中的时空坐标 在太阳黄经达到165时(公历9月7-9日),白露作为九月首

24节气 -

惊蛰节气风俗——春雷唤醒...

当北斗七星的斗柄指向东方卯位,春雷始鸣的惊蛰节气悄然降临。作为二十四节气中唯一以自然现象命名的节气,惊蛰不仅标志着仲春时节的开始,更承载着中华民族观察自然、顺应天时的生存智慧。从黄河流域的祭白虎到江南水乡的炒虫俗,从西南山区的撒灰驱虫到东南沿海的蒙鼓引雷,

24节气 -

认识节气立冬——探索冬藏...

当北风裹挟着寒意掠过枯黄的枝头,当清晨的霜花凝结在窗棂之上,标志着中国二十四节气中的第十九个节气——立冬正式到来。作为冬季的起点,立冬不仅是一个气象学上的分水岭,更是中华民族数千年农耕文明与自然哲学交融的结晶。本文将从天文历法、物候特征、文化习俗及养生智慧

24节气 -

在九月的两个节气——白露...

九月是自然时序更迭的枢纽,白露与秋分两个节气以截然不同的方式诠释着季节的深度。前者以晨间凝结的露珠标记暑热的退场,后者以昼夜均分的特性宣告秋意的成熟。这两个节气不仅承载着中国古代农耕文明的智慧,更在当代社会中映射出气候、生态与人文交织的复杂图景。从物候现象

24节气 -

春天哪几个节气——季节更...

当北半球的阳光逐渐北移,冰雪消融的细微声响中,二十四节气以精准的自然刻度标记着春天的轨迹。从初春的料峭到暮春的温润,立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨六个节气,不仅构成气候变化的观测体系,更承载着农耕文明的智慧结晶。这些跨越两千年的时令符号,至今仍在指导农

24节气 -

24节气与农历对应——探寻...

在中国传统文化体系中,二十四节气与农历的对应关系构成了一套精密的时间管理系统。这套发源于黄河流域的历法体系,不仅准确反映了地球公转轨道上的太阳位置变化,更通过阴阳合历的独特设计,将天文观测、物候规律与农事活动紧密相连。从立春时节的鞭打春牛到冬至数九的民俗传

24节气 -

24节气风俗上吃什么:传统...

二十四节气作为中国古代农耕文明的智慧结晶,不仅指导着农业生产,更深刻影响着中国人的饮食习俗。从立春咬春到冬至进补,每个节气背后都蕴含着“天人合一”的食养哲学。本文将通过四季更迭的脉络,系统梳理节气饮食的深层文化逻辑与科学内涵,揭示食物与自然节律之间精妙的时

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气