小寒食舟中作节气的历史传承与自然哲思

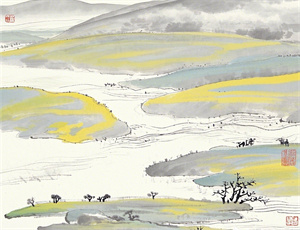

在中国传统文化的深邃长河中,"小寒食舟中作"这一独特节气习俗,承载着先民对自然律动的敬畏与诗性生活的追求。这个融合天文历法、民俗活动与文人雅趣的文化符号,不仅展现了古代农耕社会的时间智慧,更在当代社会转型中呈现出新的诠释维度。

一、节气体系中的时空坐标

从历法角度审视,"小寒"作为二十四节气中的第二十三位,标志着季冬时节的正式开始。此时太阳黄经达285°,北斗七星斗柄指向丑位,天地间阴气积蓄至顶点却暗藏阳能萌动之机。古人在这个特殊时间节点选择"舟中作"的特殊形式践行寒食习俗,实则暗合《周易》"穷则变,变则通"的哲学思维。

- 天文现象:小寒期间北半球进入日照最短时段

- 物候特征:雁北乡、鹊始巢、雉始鸲的三候更迭

- 农耕时序:冬藏向春耕过渡的关键节点

二、舟中作习俗的流变考据

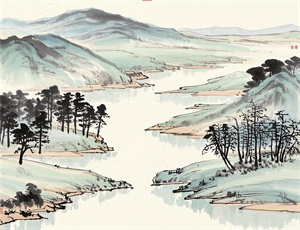

历史文献显示,"舟中作"形式最早可追溯至南朝时期的江南地区。这种将寒食祭扫与泛舟踏青相结合的特殊习俗,在唐宋时期达到鼎盛。明代《帝京景物略》记载:"寒食日,都城士女结伴泛舟,携酒食以祭先茔",生动描绘了水陆交织的仪式场景。

| 朝代 | 习俗特征 | 文献出处 |

|---|---|---|

| 南朝 | 画舫祭扫 | 《荆楚岁时记》 |

| 唐代 | 曲水流觞 | 《全唐诗》 |

| 宋代 | 龙舟竞渡 | 《东京梦华录》 |

三、文化符号的多重解读

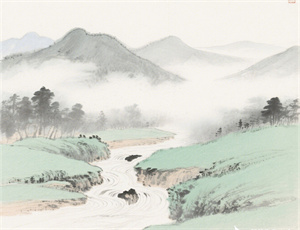

从符号学视角分析,"舟"在此习俗中具有三重象征意义:作为渡越阴阳的媒介、连接天地的法器、承载记忆的容器。这种水上祭祀形式突破传统墓祭的固定场域,通过流动性空间重构人神关系,体现着中国古代"天人合一"的宇宙观。

- 空间象征:水域作为沟通三界的特殊场域

- 时间隐喻:舟行轨迹对应生命轮回的具象化

- 社会功能:水上社群关系的年度性强化

四、生态智慧的现代启示

在当代生态危机背景下重审这一传统,其蕴含的可持续生存智慧愈发显现价值。小寒时节选择船行祭祀,客观上减少陆路交通对植被的破坏;寒食禁火的环保理念,与当今低碳生活理念形成跨时空呼应。这种"节制利用"的自然伦理,为现代生态文明建设提供重要参照。

- 水资源保护的原始意识

- 生物节律的顺应原则

- 社群活动的环境承载力考量

五、非物质文化遗产的活化路径

面对传统文化传承困境,近年多地尝试创新性转化:苏州将古运河龙舟赛融入寒食习俗,杭州西溪湿地恢复水上祭祖仪式,扬州开发节气主题研学游船。这些实践既保持文化基因,又注入时代内涵,证明传统节俗在现代社会仍具有强大生命力。

当我们凝视那些泛舟寒食的古人剪影,不仅看到他们对自然的谦卑姿态,更能感受到中华文明绵延不绝的生命力。这种将天文观测、生态智慧、人文情怀熔铸一体的文化创造,恰是中华民族留给世界的独特精神遗产。

-

春天哪几个节气——季节更...

当北半球的阳光逐渐北移,冰雪消融的细微声响中,二十四节气以精准的自然刻度标记着春天的轨迹。从初春的料峭到暮春的温润,立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨六个节气,不仅构成气候变化的观测体系,更承载着农耕文明的智慧结晶。这些跨越两千年的时令符号,至今仍在指导农

24节气 -

24节气与农历对应——探寻...

在中国传统文化体系中,二十四节气与农历的对应关系构成了一套精密的时间管理系统。这套发源于黄河流域的历法体系,不仅准确反映了地球公转轨道上的太阳位置变化,更通过阴阳合历的独特设计,将天文观测、物候规律与农事活动紧密相连。从立春时节的鞭打春牛到冬至数九的民俗传

24节气 -

24节气风俗上吃什么:传统...

二十四节气作为中国古代农耕文明的智慧结晶,不仅指导着农业生产,更深刻影响着中国人的饮食习俗。从立春咬春到冬至进补,每个节气背后都蕴含着“天人合一”的食养哲学。本文将通过四季更迭的脉络,系统梳理节气饮食的深层文化逻辑与科学内涵,揭示食物与自然节律之间精妙的时

24节气 -

秋分节气放假吗:传统节气...

秋分作为二十四节气中的重要节点,承载着农耕文明的智慧结晶。每年公历9月22日至24日,太阳到达黄经180时,昼夜均分的气候特征让这个节气充满哲学意味。随着现代社会对传统文化重视程度的提升,"秋分是否应该设立法定假期"的讨论持续发酵。本文将从天文历法、政策沿革、民俗实

24节气 -

什么是立夏节气——探索传...

当北斗七星的斗柄转向东南方,太阳到达黄经45度时,标志着中国二十四节气中的第七个节气——立夏正式到来。作为夏季的起点,立夏不仅是一个简单的气候分界点,更承载着中华民族对自然规律的深刻认知与生存智慧。从古代农耕文明到现代生态哲学,这个节气始终在时间的长河中熠熠

24节气 -

小寒节气打雷——民间传说...

隆冬时节的小寒节气,本应是寒风刺骨、霜雪覆地的宁静画面,然而当天空突然响起沉闷的雷声,这种违背季节规律的现象往往引发人们的惊叹与困惑。从《月令七十二候集解》中"小寒,十二月节,月初寒尚小"的记载,到现代气象卫星云图的动态解析,"小寒打雷"这一特殊现象交织着农耕

24节气 -

大雪节气解释——寒冬渐深...

当太阳黄经达255度时,北半球迎来全年降温幅度最大的节气——大雪。作为二十四节气中首个以降水形态命名的时令,它不仅是气象变化的显著节点,更蕴含着农耕文明对自然规律的深刻认知。从黄河流域的初雪预警到江南地区的农事调整,这个节气以独特方式串联起气候、物候与人文的

24节气 -

惊蛰节气名诗句——春雷启...

当春雷划破长空,蛰伏的生命在泥土中悄然苏醒,二十四节气中的惊蛰以独特物候现象,成为文人墨客笔下的永恒意象。从《诗经》的"仓庚喈喈"到唐宋诗人的"一雷惊蛰始",这个承载着农耕文明智慧的节气,在千年诗词长河中凝结成独特的文化符号。本文通过梳理惊蛰物候特征、解析经典

24节气 -

二十四节气秋分三候:丰收...

秋分作为二十四节气中昼夜均平的特殊节点,其"三候"现象不仅承载着自然规律的深刻启示,更蕴含了中华文明对天地运行的精微观察。从雷电消隐到蛰虫筑巢,从江河枯涸到稻谷归仓,这些物候变化编织成连接天时与人事的生态密码,在当代仍展现出超越时空的认知价值。本文将从天文物

24节气 -

属相节气还是农历——传统...

在中国传统文化的庞大体系中,属相、节气与农历构成了独特的时空坐标,三者交织于农耕文明的土壤,却在现代社会中呈现出不同的存在形态。这些时间标记系统既承载着古人观测天象的智慧结晶,也映射着民族文化心理的深层结构。从黄道十二宫到二十四节气,从干支纪年到生肖轮回,

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气