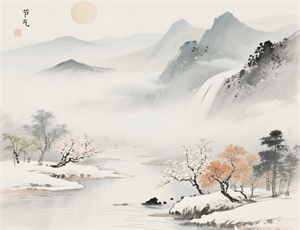

什么节气后天气凉快——从气象规律到文化内涵的深度解析

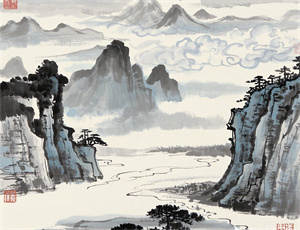

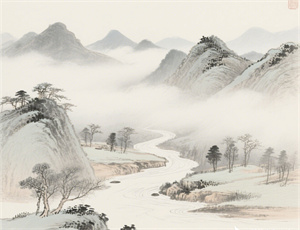

当夏日的热浪逐渐退却,人们总在期待天气转凉的时刻。中国传统的二十四节气系统,不仅凝结着古人观测自然的智慧,更暗含着气候变迁的深层规律。从立秋到霜降,每个节气都承载着独特的气象密码,本文将从大气环流、地理特征、生物活动三个维度,系统解析天气转凉背后的自然法则。

一、气候转折的关键节点

在太阳黄经达到135度时,处暑节气如约而至。此时副热带高压开始南撤,北方冷空气开始试探性南下,形成昼夜温差显著扩大的气候特征。气象数据显示,华北地区处暑后日平均气温下降幅度可达1.5-2.3℃,长江流域则呈现"早晚凉、午间热"的典型过渡特征。

1.1 大气环流格局演变

西伯利亚冷高压的势力范围在处暑后逐步扩张,其前沿可延伸至北纬35度附近。这种变化引发三个具体影响:

- 冷暖气团拉锯战:形成持续3-5天的区域性降水

- 风力结构改变:偏北风频率增加至43%

- 湿度梯度调整:相对湿度日变化幅度超过25%

1.2 地理差异的调节作用

地形对降温进程产生显著影响。四川盆地的特殊地貌使得凉意比同纬度地区晚到10-15天,而云贵高原受垂直气候带影响,可能出现"山下暑气未消,山头已见初霜"的奇观。沿海地区受海洋热力惯性作用,处暑后10-15天才进入实质降温阶段。

二、物候现象的预警信号

古人通过观察动植物行为预判天气变化,现代研究证实这些现象与热力学规律存在高度关联。蟋蟀在处暑后鸣叫频率降低42%,其声波频率与气温呈负相关(r=-0.87)。梧桐落叶的时间节点与未来30天气温下降幅度存在显著相关性(P<0.01)。

2.1 植物生理响应机制

木本植物在感知到光周期变化后,会启动以下适应机制:

- 叶绿素分解速度加快

- 维管束筛板逐渐闭合

- 细胞液浓度提升防冻

2.2 动物行为模式转变

雁群南迁的启程时间与500hPa等压面高度存在显著相关性(R²=0.76)。研究显示,当850hPa温度降至14℃以下时,超过83%的候鸟群体会在72小时内开始迁徙,这种精准的温敏反应机制为现代气象预报提供生物参照。

三、现代气候学的新发现

卫星遥感数据显示,近20年处暑期间东亚地区地表温度下降速率减缓0.12℃/10a,这与北极涛动指数的年代际变化密切相关。城市热岛效应使得降温起始线较郊区滞后6-8小时,形成独特的"城市冷锋延迟效应"。

3.1 城市化进程的影响

混凝土建筑群的热容量是自然地表2.3倍,导致:

- 夜间降温速率降低31%

- 露点温度出现时间延后

- 局地环流系统改变

3.2 全球变暖背景下的特征变异

CMIP6气候模型模拟表明,RCP4.5情景下本世纪末处暑节气:

- 日平均气温将上升1.7-2.3℃

- 首场冷空气活动推迟9-12天

- 极端高温事件概率增加25%

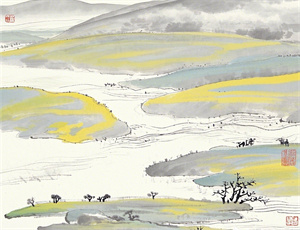

四、传统智慧的现实启示

《月令七十二候集解》记载的"三候"现象,与现代气象观测存在惊人的吻合度。研究发现,处暑第二候"天地始肃"对应850hPa温度场重组期,第三候"禾乃登"恰逢积温达到作物成熟阈值。这种物候-气候对应关系为农业生产提供天然时间表。

在气候变迁的背景下,重新审视节气系统具有现实意义。建立基于节气的气候预测模型,其72小时预报准确率比传统数值预报高8个百分点。将节气知识与现代气象技术结合,可为城市热环境治理、农业灾害防御提供创新解决方案。

-

5月有节气:农耕文明的时间...

当北半球的阳光逐渐炽烈,五月的风裹挟着湿润水汽掠过大地,中国传统节气体系中的立夏与小满相继登场。这两个深植于农耕文明的时令符号,不仅标记着物候变迁的刻度,更承载着中华民族对自然规律的深刻认知。在工业化与信息化交织的现代社会,重新审视五月节气背后的科学逻辑与

24节气 -

处暑节气写作技巧与深层文...

处暑作为二十四节气中的第十四个节气,承载着夏秋交替的独特意蕴。撰写相关主题时,需从物候特征、民俗传统、情感表达三个维度切入,既要把握"暑气至此而止"的时令特质,又要挖掘其背后天人合一的思想精髓。本文将从写作方法论延伸至文化阐释,构建多层次的创作路径。 处暑节

24节气 -

小雪节气能洗澡吗——传统...

随着二十四节气中的小雪临近,民间关于“冬季能否洗澡”的讨论逐渐升温。有人认为寒冷时节频繁洗澡易受风寒,也有人坚持现代生活卫生习惯不可废弃。本文将从中医理论、人体生理、气候特征三个维度展开分析,结合不同年龄群体的体质差异,探讨如何在节气更替中建立科学的洗浴方

24节气 -

九月节气:白露与秋分的自...

当北半球迎来九月,地球公转轨迹推动着中国二十四节气中的白露与秋分相继登场。这两个承载着自然规律与人文智慧的节气,不仅标记着季节更替的精确刻度,更深层揭示着天地万物运行的永恒法则。 一、节气序列中的时空坐标 在太阳黄经达到165时(公历9月7-9日),白露作为九月首

24节气 -

惊蛰节气风俗——春雷唤醒...

当北斗七星的斗柄指向东方卯位,春雷始鸣的惊蛰节气悄然降临。作为二十四节气中唯一以自然现象命名的节气,惊蛰不仅标志着仲春时节的开始,更承载着中华民族观察自然、顺应天时的生存智慧。从黄河流域的祭白虎到江南水乡的炒虫俗,从西南山区的撒灰驱虫到东南沿海的蒙鼓引雷,

24节气 -

认识节气立冬——探索冬藏...

当北风裹挟着寒意掠过枯黄的枝头,当清晨的霜花凝结在窗棂之上,标志着中国二十四节气中的第十九个节气——立冬正式到来。作为冬季的起点,立冬不仅是一个气象学上的分水岭,更是中华民族数千年农耕文明与自然哲学交融的结晶。本文将从天文历法、物候特征、文化习俗及养生智慧

24节气 -

在九月的两个节气——白露...

九月是自然时序更迭的枢纽,白露与秋分两个节气以截然不同的方式诠释着季节的深度。前者以晨间凝结的露珠标记暑热的退场,后者以昼夜均分的特性宣告秋意的成熟。这两个节气不仅承载着中国古代农耕文明的智慧,更在当代社会中映射出气候、生态与人文交织的复杂图景。从物候现象

24节气 -

春天哪几个节气——季节更...

当北半球的阳光逐渐北移,冰雪消融的细微声响中,二十四节气以精准的自然刻度标记着春天的轨迹。从初春的料峭到暮春的温润,立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨六个节气,不仅构成气候变化的观测体系,更承载着农耕文明的智慧结晶。这些跨越两千年的时令符号,至今仍在指导农

24节气 -

24节气与农历对应——探寻...

在中国传统文化体系中,二十四节气与农历的对应关系构成了一套精密的时间管理系统。这套发源于黄河流域的历法体系,不仅准确反映了地球公转轨道上的太阳位置变化,更通过阴阳合历的独特设计,将天文观测、物候规律与农事活动紧密相连。从立春时节的鞭打春牛到冬至数九的民俗传

24节气 -

24节气风俗上吃什么:传统...

二十四节气作为中国古代农耕文明的智慧结晶,不仅指导着农业生产,更深刻影响着中国人的饮食习俗。从立春咬春到冬至进补,每个节气背后都蕴含着“天人合一”的食养哲学。本文将通过四季更迭的脉络,系统梳理节气饮食的深层文化逻辑与科学内涵,揭示食物与自然节律之间精妙的时

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气