大雪节气解释——寒冬渐深的文化密码与自然启示

当太阳黄经达255度时,北半球迎来全年降温幅度最大的节气——大雪。作为二十四节气中首个以降水形态命名的时令,它不仅是气象变化的显著节点,更蕴含着农耕文明对自然规律的深刻认知。从黄河流域的初雪预警到江南地区的农事调整,这个节气以独特方式串联起气候、物候与人文的多重维度。

一、节气内涵的双重解析

1. 天文历法维度

- 地球公转轨道的关键节点,对应太阳直射点南移至南纬22°36'

- 北半球昼短夜长趋势加剧,每日缩短约1分28秒

- 太阳辐射量降至全年最低值的70%区间

2. 气象物候特征

- 华北地区平均气温降至-5℃~0℃区间

- 秦岭-淮河线以北开始出现稳定积雪

- 冬小麦进入越冬期,需保持土壤含水率18-22%

二、农耕文明的智慧结晶

在黄河流域农谚体系中,"大雪三候"具有特殊指导意义:

鹖鴠不鸣揭示阳气潜藏,虎始交反映阴阳转化,荔挺出则象征生命韧性。这种观察体系精确到昼夜温差的0.5℃变化,指导着冬藏作物的田间管理。

农事活动要点

- 江淮地区开展麦田镇压,控制分蘖节深度

- 北方果园实施树干涂白,反射率提升60%

- 南方茶园进行深耕断根,促进春芽分化

三、文化符号的多维延伸

1. 饮食养生体系

- 北方"小雪腌菜,大雪腌肉"的蛋白质保存智慧

- 江南地区"碌碡顶门"习俗中的力学原理

- 川渝地区羊肉汤锅的驱寒药膳配伍

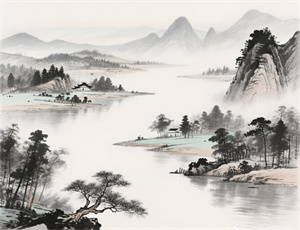

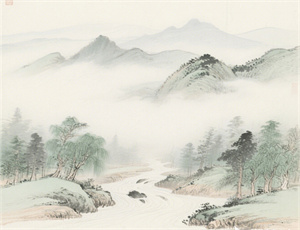

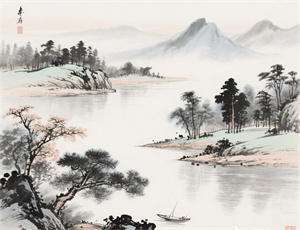

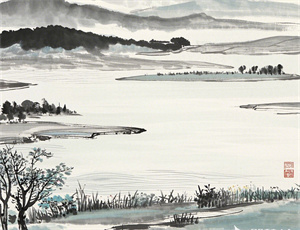

2. 艺术创作母题

从《诗经》"雨雪其雱"到唐宋雪景山水画,冰雪意象完成从自然现象到美学符号的转化。敦煌壁画第302窟的"雪山修行图",更是将气候特征融入宗教叙事。

四、气候变迁的现代印证

对比1951-2020年气象资料,大雪节气的物候响应呈现显著变化:

华北初雪日每十年推迟1.2天,长江流域极端降雪频率增加300%。这些数据为研究北半球大气环流模式演变提供关键支撑。

生态影响观察

- 东北虎活动范围南移50公里

- 越冬候鸟种群结构发生代际更替

- 高山冰川物质平衡线波动加剧

五、未来演变的科学预判

基于CMIP6气候模型预测,21世纪末大雪节气期间:

北纬35°以南地区降雪概率将减少40%,而东北亚暴雪强度可能提升25%。这种变化正在重塑传统节气文化的物质基础,催生新的生态适应策略。

当人工智能开始解析古气候数据时,我们发现《月令七十二候》对雪晶形态的六角描述,竟与现代晶体学研究高度吻合。这种跨越时空的认知共鸣,正是大雪节气留给当代的珍贵启示——在敬畏自然中寻求可持续发展之道。

-

二十四节气中有什么——自...

当人们翻开中国传统文化的历史长卷,"二十四节气"如同一串精准的刻度,将365天的光阴切割成24个充满诗意的片段。这套源自黄河流域的古老历法,不仅承载着先民观察天象的智慧结晶,更暗含着宇宙运行与生命轮回的深层规律。从立春时解冻的溪流到大暑中翻滚的热浪,从白露凝结的

24节气 -

有关大暑节气的句子:农事...

大暑作为二十四节气中的第十二个节气,标志着夏季最炎热的阶段到来。此时太阳直射北回归线,地面吸收的热量达到峰值,农作物生长进入关键期,人与自然的互动模式也随之改变。从农事规律到饮食调整,从气候特征到文化习俗,大暑节气蕴含着中国古代劳动人民对自然规律的深刻认知

24节气 -

小雨节气是哪一天:具体时...

作为二十四节气中的第二个节气,小雨节气标志着冬季向春季的过渡,其具体时间通常出现在每年公历2月18日至20日之间。此时太阳到达黄经330度,东亚地区开始出现气温回升、冰雪消融的迹象。本文将从天文历法、气候演变、农耕文化三个维度,深入解析这一节气的科学内涵及其对人类

24节气 -

一年的节气大全:自然规律...

作为农耕文明与天文历法结合的璀璨结晶,二十四节气承载着中华民族对自然规律的深刻认知。从黄河流域先民观察日影变化的圭表测影,到现代气象学揭示的地球公转奥秘,这套时间体系始终贯穿着人类探索宇宙的智慧。在城市化进程加速的今天,重新解读节气文化的多维价值,将为我们

24节气 -

24节气养生日历:顺应自然...

在农耕文明与现代医学的交汇点上,《24节气养生日历》揭示着人体与自然同频共振的深层规律。这套传承千年的时令体系,不仅标注着气候物候的周期变化,更蕴含着调节脏腑功能、预防季节病的完整养生逻辑。从立春的肝气疏泄到冬至的肾阳固本,每个节气都是身体自我修复的黄金窗口

24节气 -

大雪节气不冷好么|气候反...

当北京市民在12月初穿着薄外套漫步颐和园,当长三角地区菜农为越冬作物提前开花发愁,202X年的大雪节气以日均气温8.3℃刷新气象记录。这个本该"至此而雪盛"的时令,却呈现出深秋般的温润。这种反季节温暖究竟是偶然现象,还是生态系统发出的预警信号?本文将从大气环流演变、

24节气 -

二0一九二十四节气——传统...

作为中国古代农耕文明的智慧结晶,二十四节气在2019年展现出跨越时空的生命力。这一年,从立春的万物复苏到大寒的岁末收官,节气更迭不仅遵循着亘古不变的天文规律,更在现代社会中衍生出新的文化意涵。本文将深入探讨节气体系背后的科学逻辑,剖析其在当代的价值重构,并揭示

24节气 -

夏至:昼长夜短中的千年智...

作为二十四节气中最早被确定的时令之一,夏至承载着中华文明对自然规律的深刻认知。从殷墟甲骨文中"日至"的原始记录,到《礼记月令》中"鹿角解,蝉始鸣"的物候观察,古人在日影丈量中建立起天人合一的宇宙观。这个白昼最长的节气不仅蕴含着太阳运行周期的科学密码,更折射出农

24节气 -

立冬节气吃什么水果|应季...

当北风渐起,万物收藏的立冬时节悄然来临,人体新陈代谢开始转入冬季模式。在传统养生智慧与现代营养学交汇的今天,选择契合节气特点的水果尤为重要。本文深度解析立冬时令水果的营养密码,从中医"天人相应"的养生法则出发,结合地域气候差异与个体体质特征,系统梳理既能润燥

24节气 -

笔画立秋节气——汉字书写...

当夏日的炽热逐渐退去,第一片梧桐叶在风中悄然泛黄,立秋节气便以汉字笔画为媒介,在千年文明中镌刻出独特的时令印记。从甲骨文到楷书,每一道横竖撇捺的书写轨迹,都暗合着季节更迭的自然法则。这个承载着农耕智慧与美学哲思的节气,不仅记录着天地运行规律,更通过笔画结构

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气