24节气具体什么意思——探索农耕文明的时空密码

当人们谈论"春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连"的民谚时,实际上在吟唱一部浓缩的农耕文明史诗。作为中国古代历法的独特创造,二十四节气不仅是指导农业生产的时令体系,更是中华民族认知宇宙规律的智慧结晶。这套肇始于黄河流域的物候观测系统,以太阳周年视运动轨迹为基准,将地球公转轨道划分为24个等分点,每个节气相隔约15天,精准刻画了中纬度地区气候变化的周期性规律。从立春时节的东风解冻到冬至后的数九寒天,这套时间框架深刻影响着东亚文化圈的生活节奏与文化记忆。

一、时空坐标的建立原理

中国古代天文学家通过圭表测影法,精确测定每年日影最长的冬至与最短的夏至,继而用平分法确定春分、秋分。这四个基点将黄道划分为四段,每段再细分为六个节气,形成完整的二十四等分体系。这种划分方法体现了三大科学特征:

- 天文定位:以太阳到达黄经315°为立春起点,每增加15°对应一个节气

- 地理适配:主要反映北纬35°地区(黄河中下游)的物候特征

- 数理模型:运用平气法均衡分配太阳视运动周期

1.1 节气与物候的对应关系

在雨水节气前后,华北地区平均气温回升至3℃以上,土壤解冻深度达10厘米;惊蛰时节的10厘米地温稳定通过5℃,正是越冬作物返青的关键期。古代农书《齐民要术》详细记载了"清明前后种瓜点豆"的具体时令,这种农事指导至今仍在黄淮海平原发挥实际作用。

二、文化系统的多维渗透

节气体系突破单纯的时间划分,演变为复合型文化符号。在苏州地区,立夏有"秤人"习俗,通过体重变化预测夏季健康;岭南地区的小满节气保留着"祭车神"的古老仪式。这些民俗现象揭示出:

- 农事周期与生命节律的深度契合

- 天文历法与中医养生的交互影响

- 节气谚语在民间知识传播中的载体作用

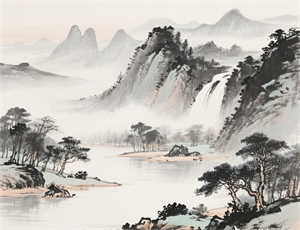

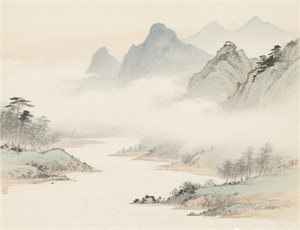

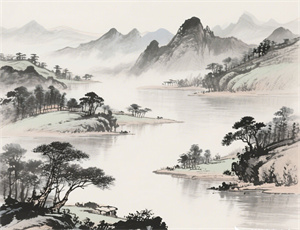

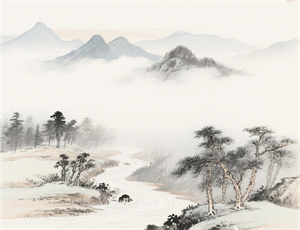

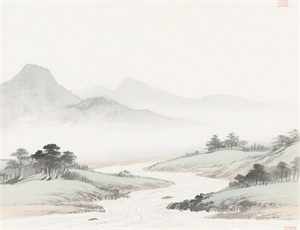

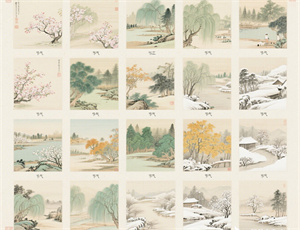

2.1 文学艺术中的节气意象

杜牧"清明时节雨纷纷"的千古绝唱,定格了江南春深的集体记忆;范成大写《四时田园杂兴》,将立冬后的农家生活描绘得栩栩如生。绘画领域,宋代《耕织图》按节气编排农事场景,清代《月令图》以二十四帧对应不同时令。这种文化渗透在明清时期达到顶峰,仅《红楼梦》中就出现58处节气描写。

三、现代社会的传承创新

2016年二十四节气入选人类非物质文化遗产,标志着传统智慧获得全球认可。现代农业实践中,山东寿光蔬菜基地将节气与设施农业结合,通过光温调控实现反季节生产;气象部门运用节气规律改进中长期天气预报模型。新的时代价值正在显现:

- 生态农业的时序管理参照系

- 城市人群调节生活节奏的天然节拍器

- 气候变化研究的本土化观测框架

在河南登封观星台遗址,元代天文学家郭守敬改进的圭表仍在默默记录日影变化。当北斗七星的斗柄指向东方,春耕的序曲便在广袤的田野间次第响起。这种跨越千年的时空对话,不仅诉说着先民仰望星空的智慧,更启示着现代人重建天人和谐的可能路径。

-

日本好听的节气名

在日本传统文化中,节气不仅是农耕时序的刻度,更承载着对自然的诗性感知。从《万叶集》吟咏的"立春霞"到现代俳句中的"霜降虫鸣",二十四节气经过本土化演变,形成了独具美感的"七十二候"体系。这些名称既有对物候现象的精准捕捉,也暗含东方美学中"以景寄情"的哲学意蕴,成为

24节气 -

雨水节气后可以种什么|适...

随着雨水节气到来,我国大部分地区进入气温回升、降水增多的农耕黄金期。此时土壤解冻、墒情改善,为春播作物提供了理想生长条件。本文从气候特征、作物类型、区域差异三个维度,系统分析雨水后适宜种植的品种选择策略,涵盖蔬菜、粮食、经济作物等8大类目,结合土壤管理、播

24节气 -

二十四节气分别该做什么

二十四节气是中国古代农耕文明的智慧结晶,每个节气对应自然规律与人文活动的双重内涵。从立春到大寒,节气不仅指导农事生产,更渗透到饮食养生、民俗庆典的方方面面。本文将从节气起源、物候特征、传统习俗及现代生活应用四个维度,系统梳理每个节气应遵循的法则与可实践的具

24节气 -

24节气中芒是什么——解读...

每年6月5日前后,当太阳到达黄经75度时,中国二十四节气中的第九个节气——芒种悄然到来。这个连接夏收与秋播的特殊节点,承载着农耕文明数千年的智慧密码。从字面拆解,"芒"指麦类作物成熟的锋芒,"种"则代表稻谷播种的时序,两种截然不同的农事活动在此时空奇妙交汇,形成了

24节气 -

节气民间传说——自然时序...

从黄河流域的麦浪翻滚到江南水乡的稻香弥漫,中国先民在观测日月星辰的轨迹中,凝练出指导农耕的二十四节气体系。这些镌刻在农历中的特殊节点,不仅是天文历法的智慧结晶,更承载着代代相传的民间传说。这些口耳相承的故事里,藏着先民对自然规律的敬畏、对生存智慧的总结,以

24节气 -

农历9月9日是什么节气_农历...

在中国传统历法体系中,农历九月九日是一个承载特殊文化内涵的日期。根据现代天文历法数据测算,该日期在二十四节气中通常处于寒露与霜降的过渡期。以2023年为例,农历九月初九对应阳历10月23日,恰与霜降节气(10月24日)仅相差一天。这种时间节点的特殊性,使得该日期既蕴含

24节气 -

二十四节气节气歌——自然...

在黄河流域的古老村落里,耄耋老者仍能吟唱出代代相传的节气歌谣。这首凝结着先民智慧的《二十四节气歌》,不仅是对太阳运行轨迹的诗意记录,更是中华文明与自然对话的独特密码。从殷商时期的甲骨占卜到汉代《淮南子》的完整记载,节气体系跨越三千年时空,在农事耕作、医药养

24节气 -

雨水节气可以上香吗——探...

在二十四节气交替更迭的循环中,雨水作为春季第二个节气,标志着冰雪消融、万物萌动的自然转折。民间素有根据节气调整生活习俗的传统,其中关于"雨水节气是否适宜上香"的讨论,实则折射出中国古代天文历法、农耕文明与精神信仰的复杂交织。本文将从气象物候特征、祭祀文化流变

24节气 -

节气白鹭是什么意思——解...

在中国传统文化中,节气与物候的关联始终是农耕文明的核心观察对象。白鹭作为一种典型的候鸟,其迁徙规律与特定节气的重合现象,既体现了自然界的精密时序,也承载着人类对生态系统的认知与情感寄托。从《月令七十二候》中“鸿雁来宾,雀入大水为蛤”的物候描述,到现代生态学

24节气 -

关于白露节气的天气变化与...

白露作为二十四节气中首个以"露"命名的时令,标志着仲秋时节的正式启幕。每年公历9月7-9日,当太阳到达黄经165度时,自然界开始呈现明显的水汽凝结现象。这个兼具天文与气象意义的节气,不仅承载着中国农耕文明的智慧结晶,更暗含着气候转型期的生态密码。 一、白露气候的三重

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气